「中之条研究(Nakanojo Study)」とは

群馬県中之条町で2000年から始まった、高齢者5,000人を対象とした長期疫学研究です。一言でいえば、「どれくらい、どんな運動をすれば健康で長生きできるか」を、科学的データで明らかにした日本を代表する学際的研究です。

主な研究内容

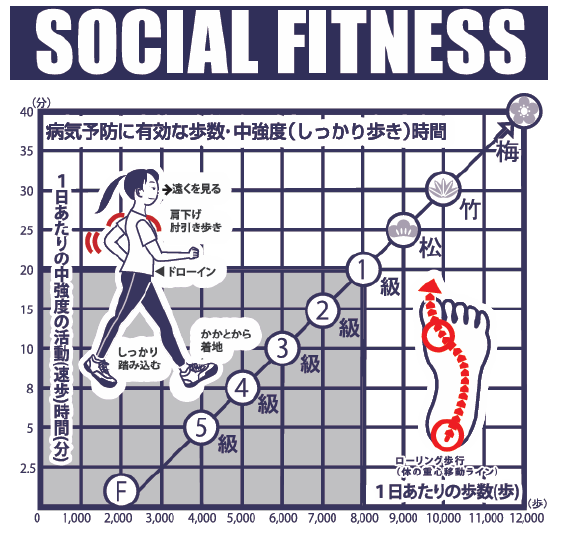

65歳以上の全住民約5,000人を対象に、運動や身体活動の状況、食生活、睡眠時間、労働時間、病気の有無や体調などを調査。その内の2,000人に対して、詳細な血液検査や遺伝子解析を実施。さらに、その内の500人に、活動量計を入浴時以外は常に身につけてもらい、身体活動の実態を調査した結果、生活習慣病などさまざまな病気の予防に必要な“歩数”と“速歩き(中強度の活動)時間”を導き出しました。

特徴

世界的にも珍しい「町ぐるみで25年以上続く縦断研究(現在も継続中)」で、中之条町民の協力率が高く、「奇跡の研究」ともいわれ、地域ぐるみの健康づくりモデルとして国内外から注目されています。

主な発見・成果

1)「1日8,000歩、内計20分の中強度運動」で健康維持

生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)の予防に効果的な目安。

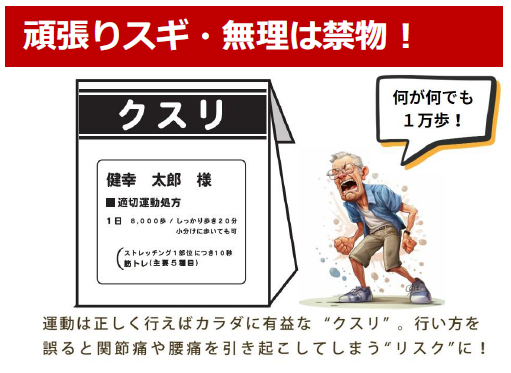

「ただ歩く」だけでなく、「息が弾む程度の速歩」「なんとか会話できるきつさの活動(中強度運動)」を含むことが重要。“適度な運動のモノサシ(黄金律)”を明確にしました。

2)過度の運動は逆効果

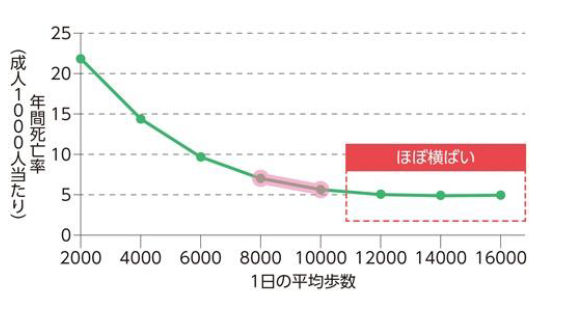

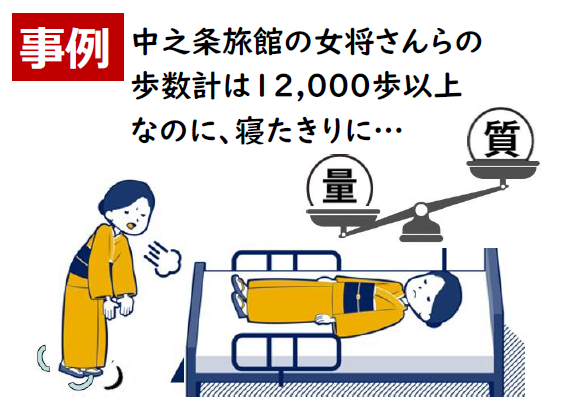

1日12,000歩を超えるような過度な運動は、関節や骨への負担・疲労や活性酸素の弊害が増える傾向も報告。「歩けば歩く程、健康になれる!」と信じて疑わないひとに警鐘を鳴らしました。

3)運動だけでなく「社会的つながり」も健康に寄与

趣味や地域活動などの「外出機会」が多い人ほど、認知機能の維持率が高い。要介護や認知症の予防には「「1日5,000歩、内計7.5分の中強度運動」で、発症率を1/10まで抑制することが期待できる。” Exercise is Good Medicine(運動は良薬) “であることを証明。

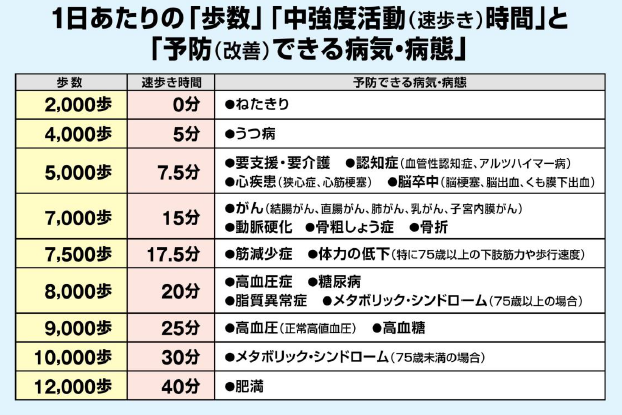

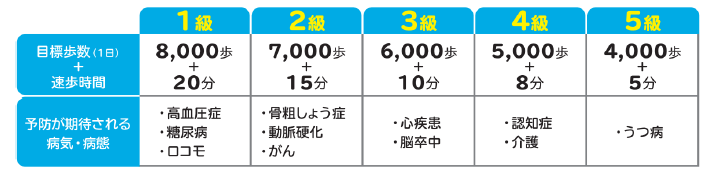

【表1】 1日平均の歩数からわかる、予防できる病気一覧

社会的インパクト

研究成果は 厚生労働省の健康指針「健康日本21」 にも反映。スポーツ庁やNHK、新聞等でもたびたび紹介され、全国自治体の健康政策や健康経営のガイドラインなどにも多く引用されています。【表1】は、1日の平均歩数から予防できる病気一覧です。群馬県中之条町の住民5000人の「歩き」と病気の関係を25年間追跡した研究の一部で、健康づくりにおいて、速歩きなどの「中強度の活動時間」と「どれくらい歩けばよいのか?」が明確に示されています。この研究成果は、高齢者だけでなく成人している方であれば同じようにあてはまると考えられています。表をよく見てみると、1000歩増やすごとに予防できる病気が増えていくことがわかります。国民健康・栄養調査では「1000歩 = 10分」とされており、歩く時間を「10分」増やすだけ(プラス10)で、将来の病気を防ぐことが期待できるのです。

(注)有病率が明らかに下がることは証明されましたが、 病気にならないことを保証するものではありません。

リサーチャー(Researcher)

青栁幸利医学博士を中心とする研究チームは、2000年より群馬県中之条町で高齢者の身体活動と健康について研究し、1日あたりの「歩数+中強度活動(速歩き)時間」と予防・改善できる可能性のある病気の関係をまとめました。そこから導き出された「病気にならない歩き方の黄金律」は、世界中から「奇跡の研究」、「中之条の奇跡」と称賛を浴びるほどの画期的な成果をもたらしました。

青栁幸利(医学博士)プロフィール

| トロント大学大学院医学系研究科博士課程修了。カナダ国立環境医学研究所、奈良女子大学、大阪大学を経て、東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム副部長、運動科学研究室長に就任。高齢者の運動処方ガイドラインの作成に関する研究に従事し、種々の国家的・国際的プロジェクトの主要メンバーとして、先進諸国の自治体における老人保健事業等の展開を支援しています。高齢者の運動処方ガイドラインの作成に関する研究にたずさわり、多数の国家的・国際的プロジェクトの主要メンバーとして、先進諸国の老人保健事業等の展開を支援している。一般社団法人ソーシャルフィットネス協会 会長 |  |

Interview(ソーシャルフィットネスフォーラム基調講演より)

2019.10.18 WeWork YOKOHAMAにて

中之条の奇跡、歩き方を変えたら医療費が3割減!

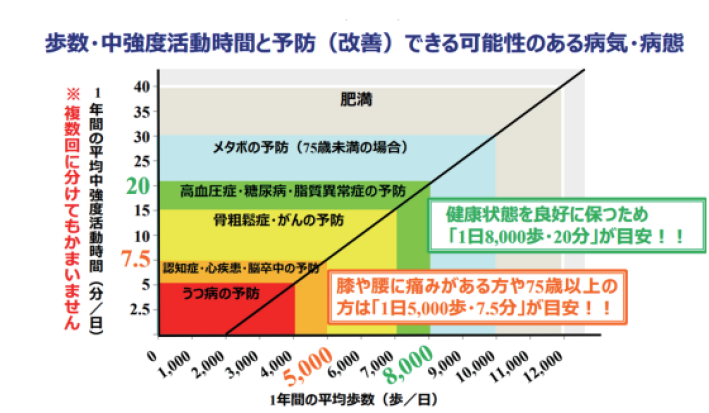

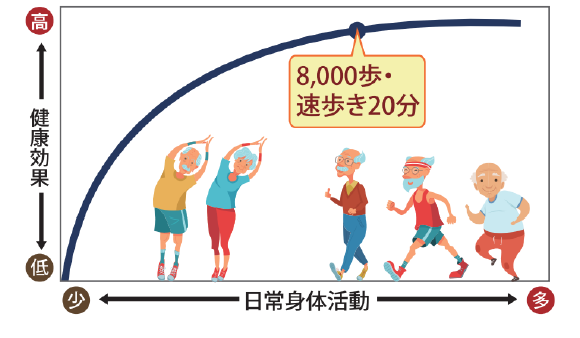

私は、「どのような歩きが健康づくりに有効で病気を遠ざける のか?」について徹底的に追跡調査しました。その結果、生活習 慣病など様々な病気・病態の予防に必要な「1日の歩数」と、そ の中に占める「中強度の歩行(速歩き)時間」という指標を導き 出しました。日常の身体活動と健康効果の関係はスライドの通 りです。年齢や体力に関係なく、「8,000歩その内計20分の中強 度ウォーキング(速歩)」が、万病予防のガイドラインで、健康効 果もほぼ最大に引き出すことがわかりました。

【中強度ウォーキング健康法】で9割の人が健康改善!!

実際、中之条町では、1日の歩数を2000歩増やすと、「血圧の薬が半分になった」「血糖値が正常になった」など、9割以上高齢者に健康状態の改善がみられました。さらに、「8,000歩その内計20分の中強度ウォーキング」を継続することで、日本人の三大死因であるガン・脳卒中・心筋梗塞をはじめ、糖尿病や高血圧、動脈硬化、骨粗しょう症、うつ病、認知症など万病を予防・改善できるということも明らかになりました。「中強度ウォーキング健康法」が健康寿命を延ばすことが実証されました。さらに、高齢者のほんの5%が1日に2000歩・速歩き5~10分増やすだけで、全体の医療費を一人あたり約12,600円も削減できるインパクトがあることも判明しました。これには正直、驚きを隠せませんでした

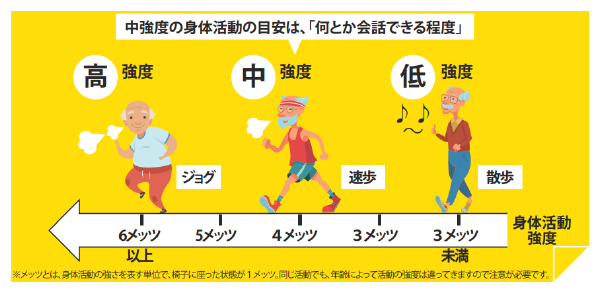

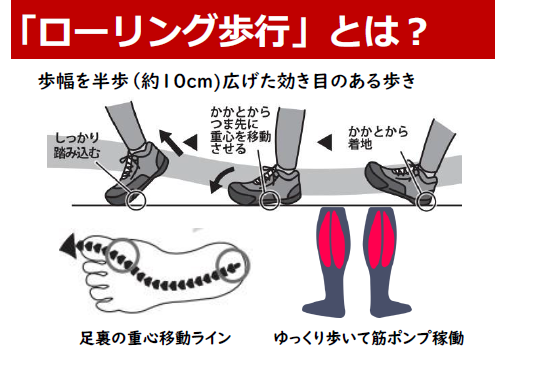

日常に「速歩き」をうまく取り入れることが、健康づくりの鍵

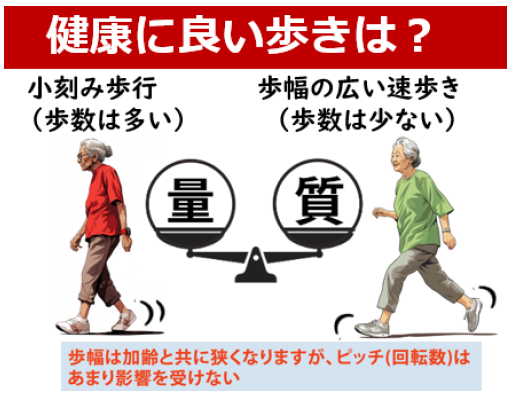

中強度の身体活動の代表は「速歩き」です。しかしながら、「速く歩いてください!」というと、ほとんどの方は、ピッチ(回転数)を早めて小刻み歩行になってしまいます。「効き目のある速歩」とは、ストライド(歩幅)を半歩(10cm程)拡げた、ゆったりとした効き目のあるウォーキングです。目安としては、「歌は歌えないが、何とか会話できる程度」「息が弾む」「ややきつい」と感じるきつさとなります。中之条研究が示す病気予防の目安ライン(量と質の関係)は以下のとおりです。中強度の速歩き時間は、複数回に分けても構いません。1日の合計時間となります。

中強度運動は、効果があれども害はない!

低強度でも、高強度でも、病気を遠ざけることはできません。低強度の活動では、健康効果はあまり期待できません。そうかと言って、高強度の活動では、活性酸素が多く発生し、細胞や遺伝子を傷つけ健康面でのリスクを高めてしまいます。中強度活動は、両者の良いところを取った理想的な運動強度といえます。つまり、運動することにより得られる運動効果(心肺機能向上、免疫力アップ、脂肪燃焼促進、血糖値&血圧安定など)の恩恵すべてを享受できるのです。

中之条研究から、1日の歩数が4,000歩に満たないと、うつ傾向が現れることがわかっています。1日5,000歩あるき、その中に速歩時間が5分含まれていれば、認知症を予防する(発症率を1/10までに抑える)効果も十分期待できます。歩数12,000歩、内速歩き時間が40分以上になると、逆に健康を害することも。やみくもに歩数だけを稼ぐのは考え物です。大切なのは量ではなく質とのバランスなのです。

何が何でも1万歩あるかなければ意味がない!と思っていたら、今日からその考えを改めたほうが良さそうです。歩数を稼ぐだけのウォーキングや12000歩(含中強度活動40分)以上歩いても、効果は頭打ちということも分かっています。我流や不適切な姿勢による歩行では、歩けば歩く程、膝腰が悲鳴をあげてしまいます。大切なのは、効き目のある正しい歩き方です。

強度は骨や筋肉にどれだけの刺激があるかを示しています。私たちはふだん何気なく「歩く」という

言葉を使っていますが、「歩く」という行為には"量と質"という2 つの観点があります。量は歩いた

「歩数」。質とはどれだけの強さで踏み込んで歩いたかという「運動強度」。これまでは「歩数」だけを

気にする方が多かったと思いますが、実はどれだけの運動強度で骨や筋肉に刺激を与えることが

できるかが運動においては重要なんです。なぜなら、多くの人は加齢とともに骨密度が減ったり、人

体最大の"熱生産工場"である筋肉の量が減ることで体温が低下したりし、病気を引き起こしやすく

なります。しかし、運動により体に適度な刺激を与えることで、骨密度や筋肉量の低下、ひいては体

温の低下を防ぐことができるからです。

・慢性的な足腰の疲れを感じ

・血流が下半身に滞り不調を訴え

・骨に刺激がない歩きなので骨がもろく弱くなり

・日光にもあたっていないので、ビタミンDが合成されず骨がカスカスに・・・

大切なのは量(歩数)のみならず質(速歩き時間)が含まれていることなんですね。

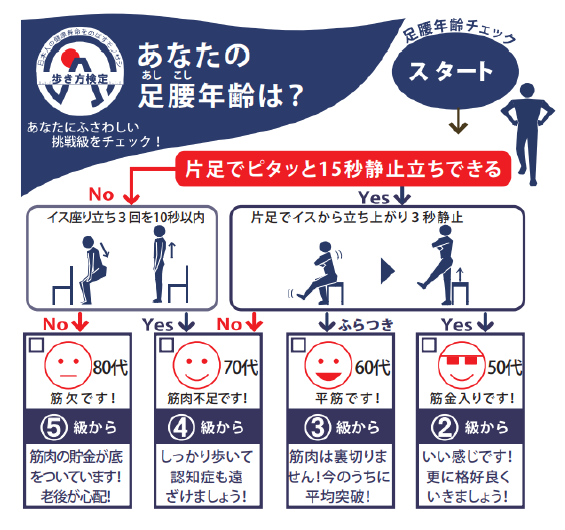

中之条研究から導き出された「あらゆる病気を遠ざける歩き方のモノサシ(歩数と速歩時間のバラ

ンス)」による進級の手引きと効き目のある中強度歩行(速歩き)のポイントと健康ウォーキング習

慣化を後押しするプログラムです。例えば、国民病ともいえる「認知症」の予防は4級を目指しま

す。認知症・介護を予防するには、5,000 歩あるいて、その中に計8分の中強度運動が含まれてい

ることが必須条件です。それを効率よくクリアするための知識と技術を伝授する検定となります。

厚生労働省・スポーツ庁・東京都健康長寿医療センター研究所Web、日経Gooday(2016/6), ソーシャルフィットネス協会編健康づくりプレス(2025/3)、Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 WHO 2018、JAMA.2020 Mar 24;323(12):1151-1160、日経GOODDAY 2024/10/10 日経ヘルス、Psychological wellbeing and incident frailty in men and women: The English Longitudinal Study of Ageing、Am J Prev Med . 2011 Aug;41(2):228-35